【視察報告】大阪府医療的ケア児支援センター(大阪府和泉市)

こんにちは。柏原すぐる(横浜市会議員・鶴見区選出)です。

横浜市会、こども青少年・教育委員会行政視察の2日目は、大阪府医療的ケア児支援センターを訪れました。

医療・福祉・教育が連携し、地域で支える仕組みづくり

退院後の生活や学校・保育園での受け入れなど、医療的ケアが必要な子どもと家族をどう支えるか。

大阪府では、府全体を支える中核拠点として「医療的ケア児支援センター」を設置し、医療・福祉・教育を横断する体制づくりを進めています。

現場を訪ね、地域差や個人情報の壁といった課題、そして横浜市への示唆を学びました。

大阪府医療的ケア児支援センターは、日常的に医療的ケアを必要とする子ども(医療的ケア児)とその家族が、地域で安心して暮らせるよう支援するため、令和5年4月に設立されました。

センターは大阪母子医療センター内に設置され、医療・保健・福祉・教育・労働など多様な機関と連携しながら、府全体のハブ機能として、総合的な相談や支援体制づくりを担っています。

🔹医療的ケア児とは?

「医療的ケア児」とは、病気や障害により日常生活の中で医療的な処置や管理を継続的に必要とする子どものことを指します。

たとえば次のようなケアを日常的に行っている場合が該当します。

- たん吸引

- 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻チューブ)

- 酸素療法(在宅酸素)

- 人工呼吸器の使用(NPPV・気管切開など)

- 尿道カテーテル、導尿

- 薬剤の注入(静脈・皮下注射など)

- てんかん発作への定期的対応 など

こうした子どもたちは、医療的な処置を要する一方で、知的障害や運動障害の有無にかかわらず、家庭や学校で生活している場合も多くあります。

💡「重症心身障害児」との違い

「重症心身障害児」は、重度の知的障害と重度の肢体不自由の両方を持つ子どもを指します。

多くの重症心身障害児は医療的ケアを必要としますが、両者は同義ではありません。

| 項目 | 医療的ケア児 | 重症心身障害児 |

|---|---|---|

| 概念 | 医療的処置を継続的に必要とする子ども | 重度の知的障害+重度の身体障害を併せ持つ子ども |

| 医療依存度 | 高低さまざま(呼吸器・吸引・栄養管理など) | 多くが高い |

| 対象範囲 | 広い(例:筋疾患・てんかん・呼吸器疾患など) | 狭い(重度の重複障害児が中心) |

このため、医療的ケア児は重症心身障害児を含む、より広い概念であり、

大阪府のセンターでも、在宅で生活するさまざまな医療的ケア児を対象に支援しています。

🔹医療的ケア児の増加と在宅医療の広がり

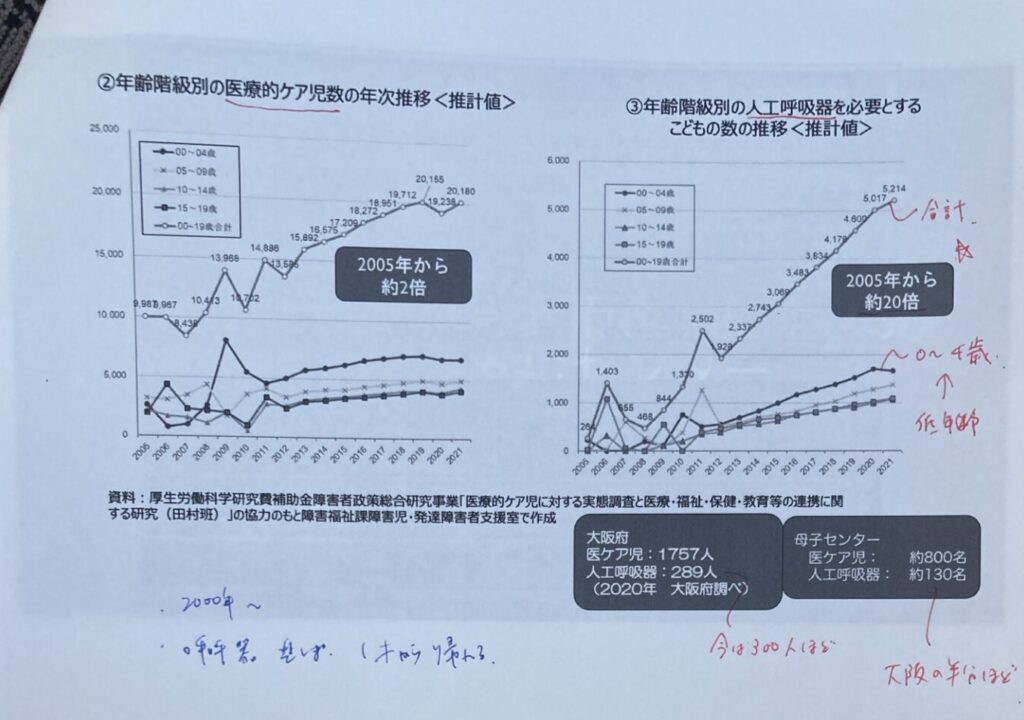

大阪府では、人工呼吸器や経管栄養などの医療的ケアを必要とする子どもが2005年から約2倍に増加。

とくに人工呼吸器を使用する子どもは約20倍に増えるなど、医療技術の進展に伴い在宅医療が急速に広がっています。このうち0-4歳が最も増加しています。

こうした中で、退院後に家庭や学校・福祉施設で安全に生活できるよう、医療と地域が連携した支援体制の整備が求められてきました。

大阪府医師会でも、早くから「小児在宅医療システム検討委員会」を設置し、府全体での支援ネットワークづくりを進めてきた歴史があります。

🔹大阪府の課題と地域差

センターによると、府内には小児医療資源の分布や支援体制に大きな地域差があります。

都市部では医療機関・支援機関が充実している一方、郡部では支援者不足や相談窓口の限定などの課題が見られます。

こうした地域差を埋めるため、センターでは市町村へのアウトリーチ支援を推進。

府職員が現地に出向き、地域職員・支援者の研修や事例検討、制度活用の支援などを行うことで、地域格差の是正を図っています。

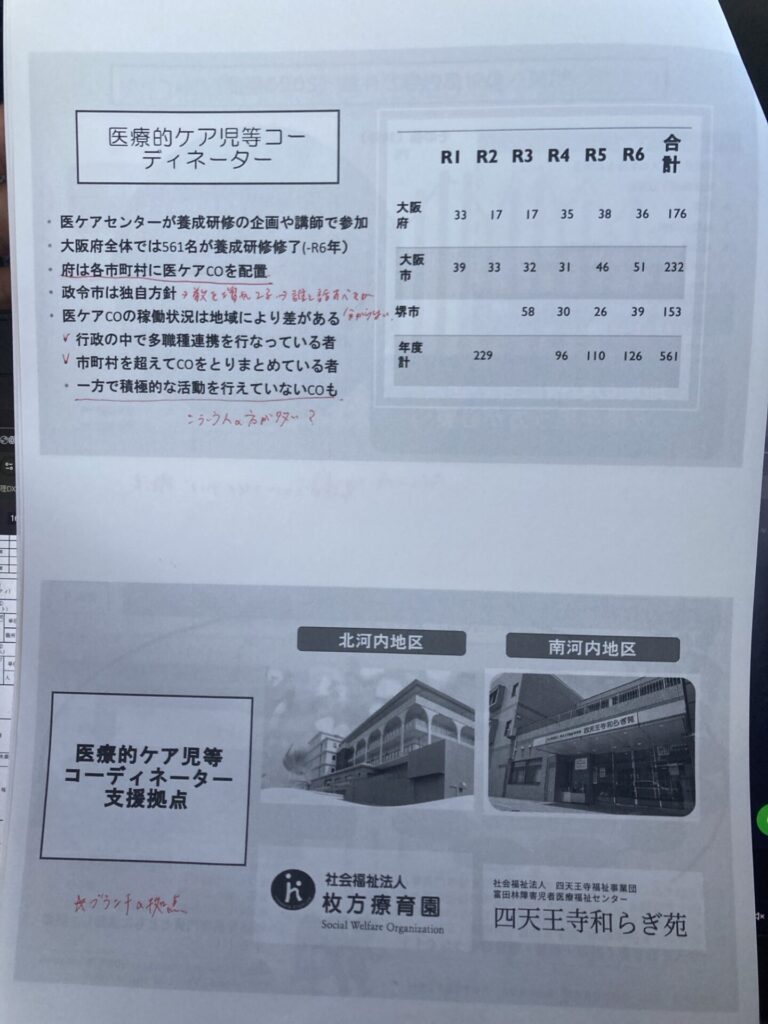

また、府内各市町村に配置されている医療的ケア児等支援コーディネーター(医ケアCO)との連携も重視。

大阪府全体で561名(R6年度まで)が養成研修を修了しており、医ケア児支援の基盤を支える存在となっています。

🔹個人情報の壁と全数把握の課題

現場では、医療的ケア児の実数を把握すること自体が大きな課題になっているとの指摘もありました。

医療的ケア児に関する情報は、医療機関や教育機関、福祉サービス事業所などがそれぞれ独自に保有しており、自治体として一元的に集約する仕組みが十分に整っておらず、重症心身障害児など、特定の制度や医療機関を通じて支援対象として把握できる層はあるものの、医療的ケア児全体を包括的に把握するには至っていないというのが現状です。

大阪府では、センターが各市町村コーディネーターとの連携や医療機関からの情報収集を通じて、可能な範囲で実態を把握しようと努めていますが、“全数把握”にはまだ課題が残ります。

今後は、本人同意を前提とした安全な情報連携や、広域的なデータ共有の仕組みづくりが求められます。

🔹政令市との関係と調整の難しさ

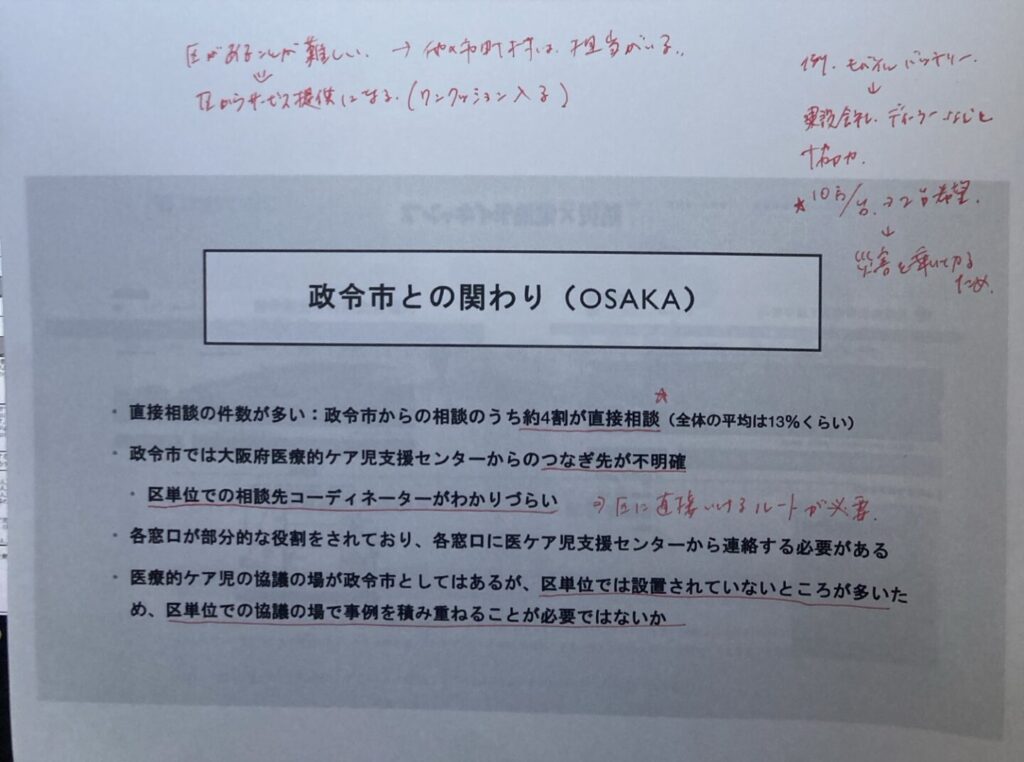

大阪府内の政令市(大阪市・堺市)では、それぞれ独自の相談窓口やコーディネーター体制を持っているため、府センターとの情報共有・調整が複雑化する傾向も見られます。

とくに政令市からの相談の約4割は直接センターに届くものの、つなぎ先が不明確になりやすいケースもあるといいます。

ここは、横浜市においても、県との連携で課題がないか確認すべき観点だと認識しました。

🔹横浜市への示唆と所感

横浜市では、6か所に医療的ケア児支援コーディネーター拠点を設けて、区単位で個別支援を進めていますが、大阪市の区コーディネーターが他の区における実践的な取り組みを知らないということがあるようで、縦割りにならない横連携、繋がり、コミュニケーションの機会が必要であることが示唆されました。

また、防災×電池デイキャンプを支援学校と連携して行うなど、多様な連携も行われている点は、横浜市でも参考になる良い取り組みであると感じました。

印象的だったのは、望月先生がどんどん外に出て行って、熱伝導のように支援の在り方を直接伝えて行っている点です。多様な支援者と繋がりながら輪を広げていく、その姿勢には素直に感銘を受けました。

この度はお受入れありがとうございました。

📍視察先:大阪府医療的ケア児支援センター(大阪府和泉市)

📅日時:令和6年10月30日(水)午前11時〜

👥説明者:大阪府医療的ケア児支援センター長 望月成隆 氏(大阪母子医療センター 新生児科部長)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

最後までご覧いただきありがとうございました。

日本維新の会横浜市会議員団・無所属の会

柏原すぐる

LINE公式アカウントで情報発信やご意見・問い合わせの受付を行っています。

ぜひお友達に追加してみてください。

へのフォローもよろしくお願いします。

日頃は、桜木町駅すぐそばにある横浜市役所6階にある議員室にいます。アクセスはこちら。

気軽にコンタクトくださいませ。